职场人经常会遇到需要去说服别人的事情。对于管理者和普通员工都是如此。

公司同事之间往往需要配合才能完成某项工作内容,在组织健全的大公司更是如此。然而,实际中的配合上却总不尽人意。不同的人对待事物的态度,处理问题的方式各不相同,因而导致摩擦频发,争执不断。双方各执一词,都想说服彼此但往往谁也说服不理谁。

部门与部门之间也是纷争不断。各有各的立场和利益诉求,也各有自己观察问题的角度,每逢一些中大决策,各部门之间便由开始的讨论演变成争论,最终形成矛盾乃至冲突,互相掣肘下枉顾集体利益而白白内耗了资源。

对待这类问题,大多数专家常犯的错误,就是将产生冲突的原因归结为相关人员的性格。认为问题的本质是员工或者管理者不懂得如何有效沟通所导致的。

然而这种判断极有可能是错的!

如果冲突并不是个体的性格问题造成的,为什么这些部门难以融洽相处呢?冲突的本质是什么?

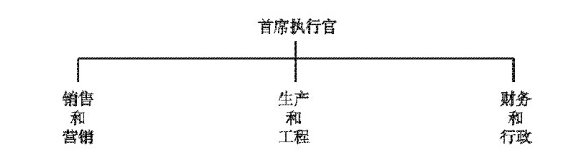

以一个非常典型的生产型企业为例做个个人观点分享:(案例来源于《企业生命周期》-爱迪斯)

通常情况下,销售部会指责营销部根本不了解真实的市场情况。一方面,销售人员认为自己辛苦地执行某个定价与产品战略,但战略刚开始见到成效,公司营销总部的特权阶层就冒出来把战略给改了。另一方面,营销人员谴责销售人员抵制改变,拖他们的后腿。“要知道,干销售的都不太聪明而只会喝酒和搞关系,他们就盯着眼前的那点提成罢了,哪里有什么长远眼光!”

生产部和工程部也不和。工程部希望改进技术、更新技术,生产人员会有何反应?他们会说:“明年再改吧。”他们不希望搅乱现有的生产时间表,因为他们的业绩靠生产效率和生产成本来衡量。这些变革虽然长期看能发挥作用,但短期内一定会制造混乱,拖累生产目的实现,从而导致他们本年度的绩效难以完成。至于明年,鬼知道自己明年会不会还留在这家公司。而工程人员也很沮丧:“生产部的这些目光短浅之辈抗拒改革,他们是一群井底之蛙。见鬼!要不是我们推动生产自动化改造的话,他们现在还在低效的手动拧螺丝呢!”

现在设想这样的情形:

某条产品线表现不佳。执行委员会召开会议分析问题。营销主管会建议放弃这条产品线吗?不太可能。因为投入这条产品线一开始就是营销部门的主意。营销人员反而会要求公司加大广告预算,他们会尽量增加营销活动的预算并许下承诺,以便能让这种产品存续的时间长一点儿。

销售人员会反水推出这一产品吗?还没到时候。因为他们的激励机制以目标销售额为标准。他们会建议下调价格,会将问题归结为营销支持不足、定价过高,或者激励不足。同时,一旦取得成功,他们名利双收,而一旦失败,他们可以归结于高价、质量不稳定、营销工作开展的太慢...等各种原因。

生产部门呢?这个部门也不会公开表示反对。因为生产部门的激励机制也包括这条产品线。生产人员可能会说,如果再加一台设备,情况就可能好转。“如果我们有那台机器,产品质量就能上去,销量也就会上升了”生产部门不为利润负责,也不为指标负责。他们为生产任务负责,这种立场决定了他们的行为。

人事也没兴趣扼杀掉这一产品线,因为砍掉产品会导致公司大幅裁员。这会加重它们的工作量同时让他们得罪更多的人,同时,大量的工作也意味着出错的可能性。所以,他们这个角色没有任何的动机反对这件事。

很明显,每个部门都从自己的利益出发来看待公司的问题。每种解决方案都基于其自身导向。屁股决定立场,结构决定行为。想要让汽车飞上天,首选要改变其结构。

在大的组织待的久了就会明白,很多决策无所谓对错,无所谓好坏。对错,有多种解释。好坏,有多个人或者部门承担。所以最近很火那句话,小孩子才讲对错,大人的世界只讲利弊。人们都在精打细算自己的得失,尤为糟糕的是,他们往往都在关注短期的得失。这对于组织来说恰恰是最致命的。

那么,作为管理者应该怎么去解决争端并达成?

我们建议从三点入手:

一、同理心与共情能力

二、引入新考核,改变其立场

三、定向整合,打造精简化的组织

四、引入外部力量,解决异常问题

我们一条条展开一点来做下说明

先说第一条同理心

争执的发生源于不同的立场。解决问题的前提是你理解了这些问题,我们指的是站在上帝视角理解了这些问题。怎么获得上帝视角?同理心!只有站在分歧者的位置才能理解他的关注,他的担忧和他的期望。只有真正站在多个分歧者的位置,去理解不同的角色对整体的影响,才能跳出思维限制的盒子,设计出更系统的方案,从而找到解决问题之道。

再谈新考核

在上帝视角下找到利益相关方“屁股”的位置后,就需要利用规则来撬动这些“屁股”了。进行共情和同理心的时候,我们已经理解了各方的利益诉求和担心顾虑。在这里我们就需要设计公平公正且“大家认为合理的”奖惩制度来改变冲突方的立场从而引导他们做出理想的变化。

在这个环节,考核机制的制定尤为关键。一旦丧失公平或者没有得到相关方真正的认同,那只会招致更大意义的组织内耗。最好的方式,是动态调整的制度,政策制定者需要根据后续(短中长期都需要关注)的组织表现来进行微调。

定向整合是化解争端的常见办法

既然销售与marketing部门存在争议。那不妨把这两个矛盾体做一个整合。人工捏合到一起,实施唯一的考核机制,在上边提到的通过考核激励政策撬动“屁股”后再在制度上固化“屁股”,让冲突方成为利益共同体的一家人。这样加速内部的对话沟通以期提质增效。

最后我们说说外部力量的作用。

假如,在家中你跟老婆发生了不可调和、讨论不明白、无法确定谁对说错,但又必须要依据于对错来决定下一步行动的情况,该怎么处理?比如,某个特定的孩子的教育问题 (我们这纯属假如,要知道,在家庭事务中,老婆大概率应该是对的,或者必须是对的~)可能你们会求助身边学心理学的朋友,或者找一位做幼教的老师朋友,或者找各自的同事吐槽一下,或者干脆你们邀请父母来,然后搞一个家庭辩论赛或者会议...我想多数的你都能想到这些解决思路。这些思路有一个共同特点,那就是都需要引入外部力量来打破你们目前争执不下的局面。

对于职场或者企业问题也是如此,

公司的管理层和领导者以及职业顾问,应该扮演组织治疗专家的角色,他们首先引发变革,接着再将因改变而断裂的片段重新整合,以达到治愈的目的。正常问题应该由能干的管理层处理,而异常问题则交由企业顾问来处理。

每一位公司领导者从某个角度讲都是治疗师:引入变革,打破公司中已然失效的旧框架,然后重新整合出一个崭新的具有功能性的整体。从而实现更有效率的沟通和新的、统一的立场。

最后的话

经营企业就像是开夜车,油门的松紧、刹车的时机、方向盘的动态调整、喇叭声、远近灯光的调解...所有这一切都需要也必须动态修正才能保证又快又稳的抵达一个个终点。

良好的沟通就像是机械部件之间的润滑油,而说服就像是一次次磨合。只有通过正确的沟通达成有效的说服才能正确发挥个体的效能从而让整体实现良好的功能。

祝愿你可以越过沟通的障碍,实现正确的说服!

未完待续

上一篇: 疯言风语锋——2023

下一篇: 职场中的“太监化