CE 认证,外贸圈,老生常谈。然而市场上鱼龙混杂的信息充斥着无数企业及外贸从业者。认证究竟有没有用?认证究竟难不难?认证该怎么做?回忆过往,与一些合作伙伴因认证结缘,相识到相知,通过一次合作,成为了可信任的朋友。从初次的争论到日渐的统一,这个过程让彼此学有所用、用有所获、获有所悟、悟有所进。

结合此前的咨询从业经历及与部分好友的真实对白,特做此文。希望能够为大家打开认证的一扇小窗,为这个行业带进一丝正确的光。

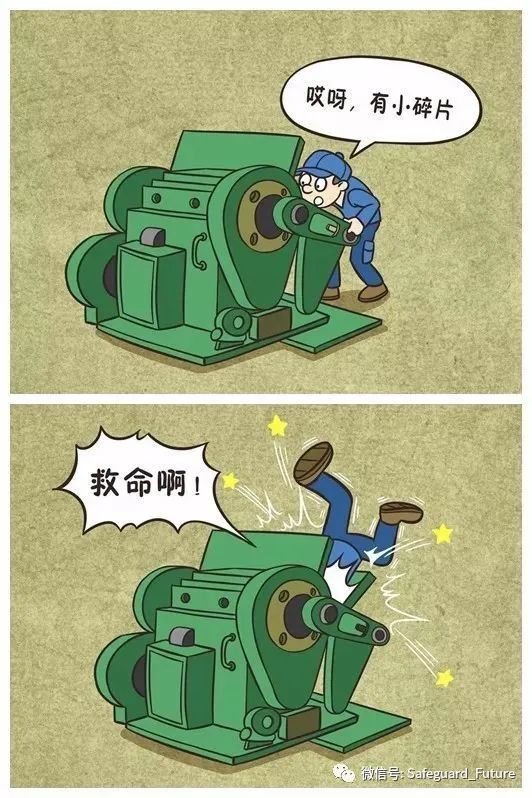

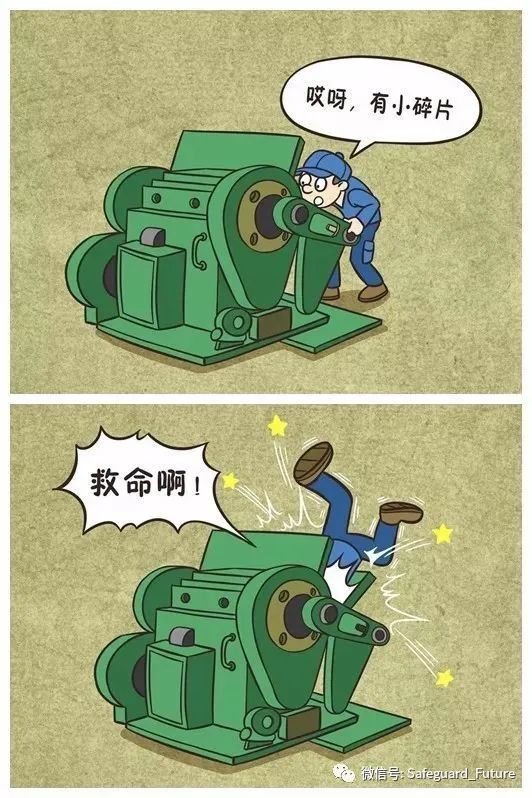

如下问题为从业8年来的真实场景,极少杜撰,文内不提及任何人名,没透漏任何企业信息,亦不映射任何人。如有雷同,纯属巧合。在从事安全咨询的过程中,我经常遇到一些外贸从业人员、认证负责人、企业老板。他们找到我的第一刻或者初次见面时,往往话还没说几句,屁股还没坐热,他们的吐槽声就先到了。“兄弟,我一个朋友推荐的你。我这边需要做个证,谈了个客户,他们非要TUV的证,听说你这专业,什么价格?多久下证啊?”“李总,我们清关的时候出现问题了。对方说我们的证书不行,你看怎么办?我的货就卡在清关这里了”其实,当听到一个老板或者管理者喊我兄弟或者李总的时候总能激发我内心的激动。何德何能啊,能被人家这么看重(原谅我,我总是习惯性自我感觉良好)。与此同时,其实这样的问题一出,挺无奈的。因为这不是一个立刻能马上回答的问题。好,我们按照问题,分作1~2来回答,当然还是以我熟悉的工业机器为例。1、机械类产品要做认证,价格需要依据于实际的工作量。我首先要明确你是什么设备(机械的话是附录四产品还是不是?),适用于什么标准、指令?你要做什么指令?你目前的安全规范程度怎么样?(这就需要提供你们的一些TCF文件,好了不逗了,TCF就是technica files),需要看看你们说明书对设备安全使用方面的描述,判断有没有防爆风险、压力容器、功能安全等,需要通过沟通来判断下你的安全意识怎么样?(你对安全认知越高,那说明沟通成本不太高,假如您是位技术“老古董”,对安全又毫不认同,那我们做咨询的可是碰上硬骨头了)。至于周期,发证的流程是有个相对标准时间的(2~3周),但是咨询的过程是不是顺利,整改的效率如何?有太多太多不可控要素,贸然的说个2~3个月都不听不负责任的做法。有挺多客户,第一次做认证,6个月是快的,1~2年也是常事。在我眼中,轻诺必寡信,靠忽悠做成的事,最终会因为忽悠而失去。所以,对于很多客户,我都是通过几个真实案例小故事,向他们说明周期这回事。2、对于第二种问题,我更是头疼。在这群朋友的认知里,认证是一张证,交了钱,就应该拿到。这种观念在过去的几十年里,似乎在非常多的行业都是如此。环保出了问题,交点罚款了事。消防出了问题,交点钱了事。税务出了问题,交点罚款了事。孩子在学校把人打了,赔点钱了事。再过去,似乎钱的确是可以办成大部分的事。可,这样做对吗?是政府的初衷吗?是管理人的初衷吗?是正途吗?我想,不管大家怎么信奉有钱好办事,但是多数人内心深处一定知道,对于认证也是如此,认证不是你给钱,我发证的游戏。完成一场认证,需要企业规范设计、规范生产、规范技术文档、完成一个规范的流程。所以,你在海关被抓了个现行,现在来找我,希望时候弥补,我只能说从正规意义来说,这办不到。看到这里很多朋友可能内心对我的说法带有挺大的不屑,内心回忆着,当年自己的公司好像也出现过这种情况,最后换了个机构,花了8000块,重新买了个证书好像就解决了。哎,是的,是有可能用这种方式解决,也许你PS一个主流机构的证书也能解决。毕竟,清关这个环节的人的认知也是高低不同。这就跟上边说的一样,你又用不怎么规范的手段把问题给解决了。而我,已经无力解释。场景二:我只是为了满足清关,需要你们一个证书而已!一般这样讲的朋友,我都是怀着非常理解的心态与其沟通。在认证人的眼里,认证无比重要,同时,认证也是一件利国利民的事情。然而,对于一个企业而言,尤其是对于中小企业而言,一个认证仅仅是其商业交易中的一个很小的环节(当然,也可能是一个不可或缺的环节)。企业完成一次交易需要满足客户要求、政府要求、海关要求、环保要求、司法要求、财务要求....等等。哪一项都可能是选在头上的斯巴达克之剑。之前遇到过一个老客户在做完认证后向我吐槽“李经理,你们的工程师专业、敬业、技术水平高、要求也高,可一个认证吃掉了我大部分利润,我按照你们要求去做,我这笔生意是赔钱的,那你说我该怎么办” 还有之前一个朋友向我吐槽“搞你们的认证,我们花了一年时间,整个过程,你们也不提供过程指导,拿不到证书导致我们这个项目尾款迟迟拿不到,我们差的不是你那几十万认证费,我们差的是客户上千万尾款,缺的是周转资金!”实话说,我没有认为自己做错了什么,同时也对客户的抱怨极度理解。事实上,我认为双方都没错,但是合作方式有待优化,同时,根本原因在于双方需求出现了错配。解决之道在于明确要求,同时结合需求,给出更完善的方案。“我们机器有急停,也有光栅,安全的地方都考虑到了,来,你说说你们还要做什么?”“我的零部件都是大品牌,且都是有认证的,整机不会有问题的”之前在展会跟一些陌生客户,尤其是销售同事接洽的时候,这样的问题简直数不胜数。要做认证,公正中立的检查和测试是必须的过程。设备的检查是要执行风险评估的过程,对设备存在的机械风险、可见的电气风险做识别。比如,有无可触达的裸露的机械运动部件?设备在正常工作及维护、检修等阶段是否存在可能的各类风险(卷入、挤压、撞击、热表面...),电气部分是否可靠接地?唯一接地?电气柜内的走线是否合理?电气图纸标注与柜内是否统一一致?柜内IP等级够不够?....不同的设备,实在是有太多的待检查内容,检查问题的思路可能是一致的,但是问题的表现形式却各不相同,解决的思路也不相同。很多朋友会说,我们电气件都是大品牌的,也都是有认证的。你们大致看看就行了。拿安全光栅而言,很多朋友说,这个地方我也知道有危险,我加了光栅了,人手放上去,光栅检测到就会停机。然而这样就是安全的吗?可能并不是。我们知道,每个光栅各有参数,光间距、保护高度、响应时间都不尽相同,为什么?因为针对不同的风险等级,针对不同的安全等级要求,需要适配不同的产品。针对局部符合就整理符合的错误认知,我们举个例子,一台汽车,轮胎符合安全、方向盘符合安全、刹车片符合安全...把这些拼装在一起就是一台安全的汽车?这样的汽车你敢坐吗? 此前接触过福耀一个供应商,他们通过了我们的认证,可甲方要求他们要每台设备安装一个横向光栅再加一个纵向光栅,说是这是标准要去的。客户第一时间联系我们。在工程师细读了甲方要求后,在标准中找到了依据。书面形式证明了,目前我们为客户完成的安全门锁+光栅的配合形式亦可以满足安全等级PL d的要求,从而化解了纠纷。如果客户不懂标准,而只是按照甲方要求,每台设备加装光栅,可能就会每台设备增加1200元的成本。这在侧面也推演出了找一个专业咨询机构的意义所在。机械类设备在做安全认证时候,需要准备一份详细的技术资料。这些资料包括但不限于:其中,每个文件内还会有在下一层的要求。重点是,这些文件不只是要有,而且要符合规范。器件的证书不只是要有,而是要符合了对的标准和法规才可以。讲到这里,你还觉得技术资料是OK的吗?场景五:按照你说的防护措施,那企业甭干了,我这设备就没法用了!印象挺深的一个山东客户,技术总工是个非常资深、朴实但有点倔强的先生。第一次去见他的时候,他对我们技术的抱怨声就不绝于耳。项目还未签订,就已经在吹我的耳边风了“这次认证,你一定要让你们的工程师不要那么死板!我的设备都用的安全的器件,你们工程师可不敢再“胡乱提要求了””第二次,我带工程师去现场做第一次的检查。对一些外部的卷入风险和一些轴方面的保护仍然不以为然。最经典的话是“这个地方有个刀,员工他不会自己傻到扑到刀上面的。真要是有这样的傻员工,我就是装上防护罩,也拦不住他自己找死啊!”我们给客户讲述了一个真实案例并给客户看了几个机械伤害小视频。在一个机械加工车间,工人操作一台挤压设备。上料口是人手工上料,存在大面积卷入风险。某一天,危险发生了,工人送料的时候,手被咬入了。因为卷入风险是危害较大的一类机械风险且存在难以逃离的特点。这次工伤事件直接导致工人死亡,公司因此赔付了百万,并因此停业整顿一个月,补办了各类手续及证明后才复工。

我们跟技术负责人讲,危险事件都是在意外状态下发生。同时,我向技术总工请教说, 假如,那天操作小伙子低血糖了、看手机入迷了、谈恋爱失恋了...等等一系列状况是不是都可能导致这样的情况发生呢?同样的,事件发生了,企业能否把问题推到工人头上而置身事外呢?技术总工没有回答我的问题,但也不再那么强烈的反对挑战我们了。我想,他已经有答案了。

有一些找我们做咨询的企业尝到了掌握一些认证规则和安全标准的甜处。他们逐渐发现原来认证不是他们的拦路虎,同时也是他们的一道竞争屏障。通过几次认证,外贸人员找到了更多跟客户传递的价值点、研发有了更好的设计思路、技术文档的规范降低了售后的工作量,企业重新拥有了定价权... 一旦企业在咨询的过程中有了切身的利益,赞美之词便不绝于耳了。这是对咨询的肯定,也是对技术的肯定。在我眼里,生意就是一场追逐中的你情我愿。很多事,主动了才有结果。我挺佩服主动求知的人和企业。做过认证或者咨询的部分客户里会有一些比较积极的客户,他们的业务有时候会找到我,把跟国外客户关于认证或者安全的的沟通截图发我,让我帮忙理顺一下回复思路。对待这样的朋友,我内心其实挺愿意提供力所能及的帮助的。因为,他们能够谈成业务,意味着我可以有更多的咨询项目,对我来说,这是一场双赢。在提供协助的过程中,我逐渐意识到,对于一些客户,尤其是欧美高端客户来说,性能、安全、规范性是他们挑选供应商时最看重的三样东西。而咱们国内的企业此前往往毕其功于产品功性能而往往忽略了安全和规范。在竞争日益激烈的市场格局下,企业的产品参数趋同,这时候,谁能够补齐另外两项,谁就能赢得客户的信赖从而取得成功。在为企业提供服务的过程中,作为一名市场人员,我见过形形色色的管理人员和老板。他们各有特点、各有认知。以个人比较狭隘的视角来观察一些规律的话,我总结有如下三点值得推敲:1、拥有海绵精神。能够接受新鲜观点和事物,不傲慢,无偏见。2、拥有质疑精神。不顺从,亦不盲从。接受一个观点、一项服务的前提是先相信它,再完善它。3、知行合一。了解事物的本质是很难的事,坚持做并做的更好会是更难的事。